- ITmedia ビジネスオンライン

- 新型プリウスはどうなる? 新戦略で転機を迎えるトヨタのハイブリ...

新型プリウスはどうなる? 新戦略で転機を迎えるトヨタのハイブリッドシステム:池田直渡「週刊モータージャーナル」(2/2 ページ)

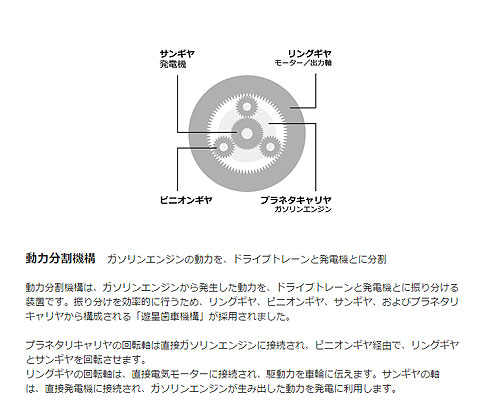

ベールに隠されたハイブリッド

14機種登場するという新エンジンのうち、すでに発表になっているのは8機種。しかし、おそらく本当に注目すべきは未発表の6機種だろう。なぜならば発表済みの8機種には、ハイブリッドユニットがひとつも含まれていないからだ。

すでにトヨタの国内販売台数のうち、ハイブリッドが過半数を占めている。当面、その比率が増えることはあっても減るとは考え難い。ハイブリッドはエンジンユニットだけでなく動力用バッテリーなどを含むため、サイズの異なる車両に適合させるモジュール化のハードルが高い。これをどうやってまとめてくるかが、トヨタの命運を大きく左右することになる。

とりあえずレクサスは別として、トヨタは現在5種類のハイブリッドユニットを持っている。小さい方から挙げていくと、(1)アクアなどに使われる1.5リッターのNZ系、(2)プリウスやノアなどに使われる1.6~2.0リッターのZR系、(3)Sai(サイ)やRAV4に使われる2.4リッターのAZ系、(4)クラウンやカムリに使われる2.4~2.7リッターのAR系、(5)レクサスGSやマークXに使われる2.5~4.0リッターGR系だ。

アクアに搭載されるNZ系は初代プリウスに搭載されたユニットで、プリウス用はすでにZR系に置き換えられているが、大幅な改良を加えてアクアに転用され生きながらえている最古参ハイブリッドシステムである。モジュラー化に向け、このユニットが新型になる可能性は高い。もはやハイブリッドが特別な動力源ではなくなった今、販売台数の多いBセグメント級の小型車にローコストで高効率のハイブリッドシステムを投入することは、社会的意味合いも大きい。

秋に登場する新型プリウスはどう変わる?

プリウス用のZR系はトヨタのプライドがかかったユニットだ。プリウスの看板にかけてなにがなんでも世界一の低燃費を実現しなくてはならない。特にこの秋には新型プリウスのデビューが控えており、ZR系ユニットの動向は注目を集めている。

真偽は定かでないが、噂されるところでは、初代以来続いてきた遊星ギヤを用いた動力選択機構が全く新しいシステムに変わるという。遊星ギヤによるシステムは天才的なエンジニアリングとして世界を驚かせたが、その機構上どうしても大きく重い。電制多板クラッチを使ったシステムに置き換えればもっと軽く小さくできるという意見もある。

プリウスに期待される「リッターあたり40km」の燃費をマークするためには、ハイブリッドシステム全体の軽量化とコンパクト化を避けて通れないはずだ。そのための手法が噂通りのものかどうかはまだ分からないが、仮に遊星ギヤハイブリッドシステムを止めるとなれば、トヨタハイブリッド史上最大の改革となるだろう。

軽量化と言えばバッテリーの重量問題も大きい。現行のプリウスではニッケル水素バッテリーが採用されているが、これをリチウムイオンバッテリーに置き換えればバッテリーの小型化と軽量化が可能になる。エンジニアとしてはリチウムイオンバッテリーを採用したいところだろう。すでにプリウスαの7座モデルやプリウスPHVにはリチウムイオンが採用されているので、技術的にはすぐにでも可能だ。

ただ、問題がないわけではない。まず熱の問題だ。リチウムイオンバッテリーは、高エネルギー密度の恩恵で小型にできる半面、他社の事例ではあるが海外で発火事故が起きたケースもあり、慎重を要するところがある。

ほとんどのケースはサプライヤーの製品不良の問題ということになっているのだが、採用車種が拡大すれば当然それだけリコールリスクも高まる。ピークを過ぎても月販2万台とコンスタントに売れ続けているプリウスならなおさらだ。

さらに価格面でも問題がある。高価なリチウムイオンバッテリーを搭載すれば車両価格に与える影響も大きく、メリットとデメリットを乗せたてんびんがどちらに傾くかは、現時点では何とも言えない。ただ、モジュール化をにらんで考えた場合、ニッケル水素を前提にするか、リチウムイオンを前提にするかで、バッテリーのためのスペース確保はだいぶ変わってくる。いくらモジュラー化と言っても物理的にスペースを大きくしたり小さくしたりできるわけではないので、トヨタとしてはどちらに舵(かじ)を切るべきか悩みどころだろう。プリウスの王座を守ろうとすれば、他のクルマに影響が出るかもしれないからだ。

トヨタが次のステージに行くために「これまでと同じ考え方や仕事の仕方では、持続的な成長は望めない」と言う章男社長の発言から考えて、大胆な改革が行われる可能性は高い。モジュラー化世代のハイブリッドカーが果たしてどんな構成要件で現れるのか、それがこの秋にはっきりするのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

池田直渡「週刊モータージャーナル」:トヨタの天国と地獄――GMとフォルクスワーゲンを突き放すTNGA戦略とは?

池田直渡「週刊モータージャーナル」:トヨタの天国と地獄――GMとフォルクスワーゲンを突き放すTNGA戦略とは? 池田直渡「週刊モータージャーナル」:トヨタの燃料電池自動車「MIRAI」の登場で、ガソリンエンジン車はなくなる?

池田直渡「週刊モータージャーナル」:トヨタの燃料電池自動車「MIRAI」の登場で、ガソリンエンジン車はなくなる? 池田直渡「週刊モータージャーナル」:優等生の不良ごっこ? スポーツカー? 付加価値?――トヨタがG'sで狙うもの

池田直渡「週刊モータージャーナル」:優等生の不良ごっこ? スポーツカー? 付加価値?――トヨタがG'sで狙うもの 池田直渡「週刊モータージャーナル」:1年未満で3モデル! ダイハツがコペンを増やせる理由

池田直渡「週刊モータージャーナル」:1年未満で3モデル! ダイハツがコペンを増やせる理由 池田直渡「週刊モータージャーナル」:200万円超えモデルも――なぜ”高額な軽自動車”が増えるのか

池田直渡「週刊モータージャーナル」:200万円超えモデルも――なぜ”高額な軽自動車”が増えるのか 池田直渡「週刊モータージャーナル」:印象だけ高性能でも――自動車メーカーの罪深い「演出」

池田直渡「週刊モータージャーナル」:印象だけ高性能でも――自動車メーカーの罪深い「演出」

Special

PR注目記事ランキング