- ITmedia ビジネスオンライン

- 「早野黙れ」と言われたけど……科学者は原発事故にどう向き合うべ...

「早野黙れ」と言われたけど……科学者は原発事故にどう向き合うべきか(1/4 ページ)

文部科学統計要覧によると、2010年の理系(理学、工学、農学)の博士課程卒業生は5992人。少なからずの科学者たちが大学のみならず、企業や官庁などでも活躍している。

国としても科学立国を目指してきたわけだが、3月11日の東日本大震災にともなう福島第一原発事故という危機的な状況に際して、科学者たちはどのような役割を果たしてきたのか。

政治的な駆け引きによる混乱や、耳目を集めるための極論も幅を利かせる中、科学者の本分は「データの出典を示して、解析して、公開して、議論することである」という思いのもと、事故直後から放射線や原発に関する情報を発信し続けているのが東京大学大学院理学系研究科の早野龍五教授(@hayano)だ。

12月17日に日本科学未来館で行われたイベント「未来設計会議第2回『科学者に言いたいこと、ないですか?』」で、早野氏は1人の科学者として事故後の状況分析に関わってきた経緯を語った。

原子炉についてはほとんど知らなかった

早野 まず「震災前に何をやっていたか」ということから、少し話をしたいと思います。大学の研究者として、ジュネーブの最近いろいろと騒がれているCERN研究所で、1つの研究チームを率いています。騒がれている研究※ではなく、反物質(質量とスピンが全く同じで、構成する素粒子の電荷などが全く逆の性質を持つ反粒子によって組成される物質)を使った研究をやっています。

研究チーム名「ASACUSA」は「アサクサ」と読むのですが、ロゴとして浅草寺雷門の提灯を使っています。日本のチームを率いて現地に行っているので、日本のお金をいただいて国際的な舞台で研究している、タックスペイヤーズマネー(公的資金)で研究させていただいているということは常に意識していました。ただ、私たちのやっている研究は、ものすごく浮世離れした研究です。

大学教員なので、授業もやります。その1つとして例えば、NaI検出器で何か(の放射線量)を測るという授業も行っていました。

中学校の理科の教科書も書いています。たまたま(2008年の学習指導要領改訂で)「原子核や放射線を教えなさい」と、30年ぶりに復活したのです。私が書いた教科書が検定を通ったのは原発事故の前で、その時に書かれたものの中では最も詳しく放射能について書いた教科書という評判がありました。ただ、福島原発事故が起きたので、各社はこの夏にあわててそれに対応した教科書を書くことになりました。

そしてこれは非常に個人的なことなのですが、「200ミリシーベルト」というキーワードがあります。毎月、飛行機でジュネーブと(日本を)往復して、年間2~3ミリシーベルトくらい浴びているのですが、それを10数年やっています。加えて10数年前、肺がんで右肺上葉を切除した時に、大変CTスキャンのお世話になったため、私はのべ約200ミリシーベルトくらい浴びていることになります。

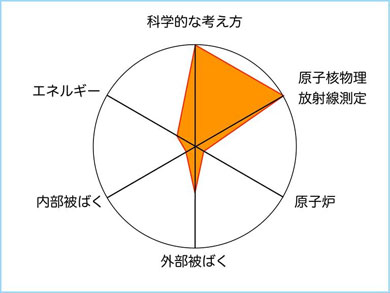

事故前の私は、科学的な考え方や原子核物理、放射線測定の知識についてはある程度のレベルにあったと思っているのですが、原子炉についてはほとんど知りませんでした。非常に大雑把にどういうものかは知っていましたが、物理や中の仕組みについてはほとんど知りませんでした。外部被ばくについては自分がかなり浴びたため少し知っていましたが、内部被ばくについてはほとんど意識していませんでした。エネルギーについては、理科の教科書を書く時に日本のエネルギー政策を少し調べたくらい。これが私の事故前のリテラシーでした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

講演する早野龍五教授(出典:YouTube)

講演する早野龍五教授(出典:YouTube) CERN研究所公式Webサイト

CERN研究所公式Webサイト 改訂されることになった中学校の理科の教科書

改訂されることになった中学校の理科の教科書 早野氏の事故前のリテラシー

早野氏の事故前のリテラシー