若者はなぜ生きづらいのか?――社会学者、鈴木謙介氏インタビュー(前編):2030 この国のカタチ(2/5 ページ)

若者はなぜ生きづらいのか?

乾 いきなりになりますが、「閉塞感」についてお聞きしたい。鈴木さんも色々なところでお書きになっていることだと思いますが、日本社会は旧来の価値観から自由になって、人々は多様なライフスタイルを選べるようになったと言われる。

でもその一方で、なぜかあまりそんなに自由ではないような空気もある。特に若年層の中で息苦しさとか、よく社会運動家で作家の雨宮処凛さんなどが言っている「生きづらさ」みたいなものが蔓延(まんえん)していると言われています。日本社会の閉塞感と呼ばれるようなものを、どのようにとらえてらっしゃいますか?

鈴木 そうですね。まず、「閉塞感という言葉そのものが、おそらく人によってかなりとらえ方が違うんじゃないか」という気がします。つまり、「個人として閉塞感を感じている」という話と、「社会が閉塞感を抱えている」という話。この2つの水準で見た時に、恐らく多くの人は「自分が閉塞感を抱えているかどうかについては分かるんけど、いま日本社会が閉塞感を抱えているかどうかについては、よく分からん」って感じでしょう。

景気は確かに良くなさそうだ。何となく経済も政治も先行き不透明であるといったマクロな状況と、仕事が不安定であるとか、「子どもを持ちたい」と思っても経済的な理由から持てないという個人の状況がうまくつながっていない。

本当に考えなければいけないのは、私たちが個人として抱えている閉塞感をどのぐらい社会の問題として考えるべきことなのか、ということについて判断する材料を持ってない点だと思うんです。

例えば雨宮さんはニートや派遣労働者、あるいは正社員でも過剰な労働で苦しんでいる若者の立場に立って、「生きづらさ」について語っているわけですが、単にお金があまりもらえないであるとか、簡単にクビを切られるということだけを問題にしているのではない。そうした出来事が、自分の責任だけで生じている。あるいは自分が努力しさえすれば回避できるようなことだった、という風に「自己責任論」的に認識されていることが、生きづらさの源泉になっていると。

不当な扱いというのは、その人の努力うんぬんとは全然別のところで起きています。不当な扱いに対して「おかしい」と声をあげたり、会社に文句を言うだけじゃなく、労働基準監督署に駆け込むとか、そういう知恵が身に付いていない。これは努力とはまったく別の問題なんです。不当に扱われているという個人の状況が、社会と切り離されているがゆえに生きづらいのに、そもそも「社会と切り離されている」と気付く回路がない。この部分が、生きづらさのかなり大きな部分を占めているだろうなという気がするんです。

それに対して雨宮さんや教育社会学者の本田由紀さんは、法的な知識であるとか、社会に対して文句を言う知恵を身に付けるというか、そういうことの重要性をおっしゃっています。それはそれでもちろん大事なことなんですが、もう1つ加える必要があります。社会の問題だと認識することによって、「社会は変えられるんだ」という風に考えることができるようになる。ここが、とても重要なところだと思っているんですね。

一般的に「自分の努力で社会を変えられる」と考えるかどうかは、その人の生育環境に影響されます。特に親の収入や教育が影響しているという人もいます。要するに、相対的に恵まれた状況にある人ほど、「社会は変えられるんだ」と考えがちなんです。これは裏を返せば、恵まれていない人ほど社会のサポートを必要としているのに、「どうせ何をやっても、社会や政府は何もしてくれない。自分でやるしかないんだ」と考えがちになってしまうということです。

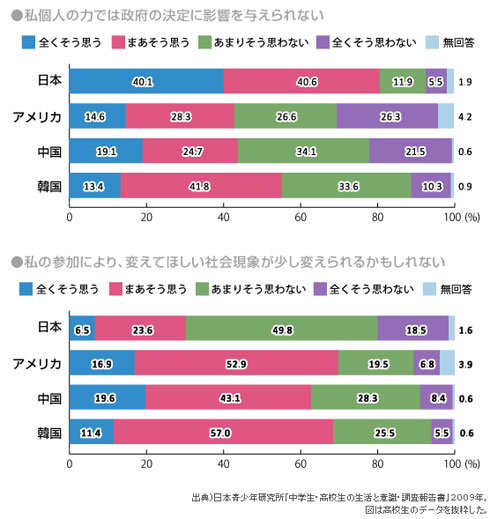

ところが日本の場合はさらに特殊です。日本青少年研究所のデータでは、「私個人の力では政府の決定に影響を与えられない」と考える高校生は約4割で、「まあそう思う」まで入れると8割。同じ調査では米国でも中国でも5割を切ります。ベネッセ教育開発研究センターの調査では、「日本は、努力すればむくわれる社会だ」と答えた大学生が「まあそう思う」まで入れて4割。

「社会は変えられない」と誰もが思っていて、しかし現実としては社会参加に対する格差が存在する時、閉塞感の中身はその格差に応じて変わります。特に相対的に恵まれた人の間では、何とか数少ないチャンスにしがみつこうと、自分だけは生き残るという戦略を採りがちになります。

かつては、恵まれた人は恵まれた人なりに、社会を良くするための方向について考える気概や義侠心のようなものが必要とされていました。

理由は2つあります。1つは「みんなのことを考えるのが高貴な者の義務(ノブレス・オブリージュ)である」という考え方が、一定数のエリートに共有されていたということ。もう1つは、経営者の人の中にもひところ、マルクス主義にかぶれた人が多かったので、自分の金もうけだけを追求するということに対する、ある種の後ろめたさというものがずっと抱えられていたということです。自分の利益を追求することが、いかに社会のためになるかということを言わないと、どうにもおれないという実存があったと思います。元セゾングループ代表の堤清二さんなんかは、割合そういうところがありますよね。

現在は、ビジネスパーソンとして独り立ちしようというような意識の高い人たちに、自分のビジネスを通じて社会を変える、あるいは「自分がビジネスで成功するということが、社会にとって何の役に立つのか」ということを考えさせる回路が失われてしまっている、弱くなっているような気がするんですね。

一方で貧しい人たちには、そういったことを考えるための情報や道具が、そもそも手元にない。つまり昔であれば、貧しい人も恵まれている人も、それぞれに社会を何とかしようということで、声を上げたり、団結して運動したりということが行われていました。今は、銘々が自分の都合のいいイメージの中で社会というものをとらえて、例えば自己責任論にはまり込んでしまったり、自分の行動と社会との関係を切り離して考えてしまったり、という現象が起きている。

「どうせ社会は変えられないのだから、結局なんとかできるのは自分だけ」、そんな風に思い込むようになってしまう。そこに閉塞感があるような気がするんですね。これは個人が恵まれているか恵まれていないか、ということとはあまり関係がないような問題です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PRアクセスランキング

出典:Benesse教育研究開発センター

出典:Benesse教育研究開発センター