- ITmedia ビジネスオンライン

- 5割超が「今もテレホンカード持ってる」。携帯と併用の理由は?

5割超が「今もテレホンカード持ってる」。携帯と併用の理由は?

屋外での電話は普通、携帯電話。それどころか自宅に固定回線を引いておらず携帯だけで済ませていたり、オフィスでさえやりとりは携帯を使うという人さえ増加している。そんな昨今、テレホンカードはどんな役割を持っているのだろう?

アイシェアの調査によると、51.4%がテレホンカードを「持っている」と答えた。年代別でも大きな変化はなく、20代でも43.8%が「持っている」という。持っているだけでなく、使っているというユーザーも多い。2.6%が「頻繁に使う」と答えただけでなく、「たまに使う」も14.8%と、10人に1~2人は実際のユーザーだ。

調査に答えたユーザーのうち携帯電話の所持率は87.9%。固定電話の契約率は82.9%という状況。少なくとも、携帯電話の代わりにテレホンカードを持っているというわけではない。

ではなぜテレホンカードを持っているのか。どんなときに利用するのかを尋ねたところ、トップは「携帯電話の電池がないとき」で59.5%。次いで「携帯電話が圏外のとき」が49.6%と、携帯が使えないときの保険として持っている場合がほとんどだった。

ちなみに「電池が切れたのでテレホンカードを使う」と答えた比率が最も高かったのは20代で、81.3%にも上った。

売れないテレホンカード、まだまだ残る公衆電話

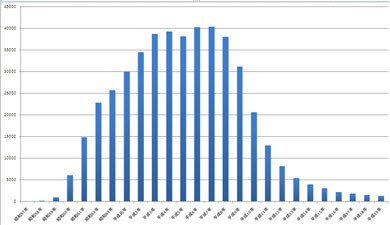

NTTが発表している2008年の「テレホンカード販売数の推移」によると、磁気テレホンカードの販売状況は平成19年度には1234万枚まで減少。販売のピークを付けた13年前の3%でしかない。

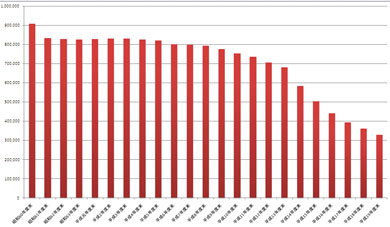

一方で、公衆電話の数はどうかというと、まだ30万台以上が設置されており、ピーク時の4割程度に減少したにすぎない。日本全国のコンビニ店舗数が4万4000店舗程度だとされているので、コンビニ店舗数の10倍近くの公衆電話がまだ設置されている状況だ。

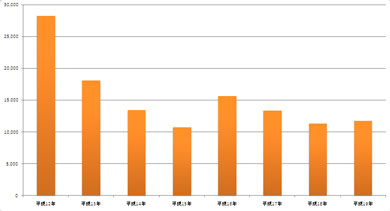

そして、どのくらい公衆電話が使われているのかが分かる、NTTの公衆電話料による売上額を見ると、カードの売れ行き枚数が急速に落ちる中、横ばいが続いている。直近の平成19年度では前年を上回っているほどだ。

新しくテレホンカードは売れないが、いざというときの携帯電話のバックアップとしてテレホンカードを持っており、それなりに使っているというのが、今の日本人の通信環境だといえそうだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング