『電子書籍の衝撃』の衝撃――セルフパブリッシングは救世主か?:最強フレームワーカーへの道

iPadやKindleがもたらす電子書籍という新しいプラットフォーム。出版業界にとっても読者にとっても大きな転換になりそうです。一方、ビジネスとしての出版を考えた場合、電子書籍はどのようなインパクトをもたらすのでしょうか。

前回「『電子書籍の衝撃』の衝撃――まだ全員が分水嶺」で、iPadやKindleがもたらす電子書籍という新しいプラットフォームが、出版業界にとって大きな転換になるという話をしました。

今回のテーマを当初は、「この電子書籍をめぐる各々の関係者の視点からSWOT分析を……」と思っていたのですが、改めて出版ビジネスを数字の面から掘り起こしたら、面白い発見がありました(!)。というわけで、今回は出版ビジネスにおける損益分岐点を考えてみたいと思います。

出版は儲かるの?

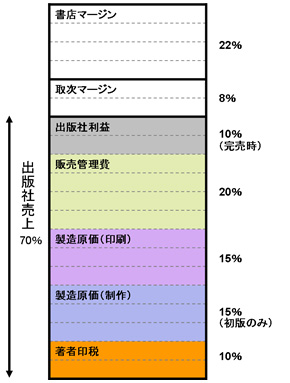

まず、出版ビジネスの利益構造を見てみましょう。例えば、本の売上に対するコストの比率を示したものが図1です。ご覧の通り、皆さんが1000円の本を本屋で買うと、出版社にはその70%の700円が売上として入ります。この時出版社には、売上から著者印税(一般的に売上の10%)、制作費(デザインやDTPなど)、印刷費、宣伝や倉庫の出し入れなどの販売管理費を捻出しなければなりません。これをさっぴくと、およそ売上に対して10%の利益が残ることになります。

また、人気が出て増刷することになれば、2刷以降は、制作費はかかりませんので、原価率はさらに抑えられます(=つまり、利益がより多く残るということです)。

しかし、これは印刷した部数が完売したときのこと。実際には、書籍の平均的な返本率は40%程度。もし、卸値が70%であっても、販売部数が60%程度で終われば、利益は本の売上比で42%。こうなると、もう赤字です。

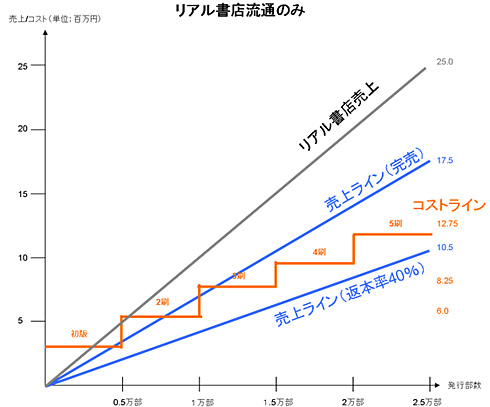

これを「損益分岐点分析」のグラフにしてみましょう。「損益分析点分析(CVP分析)」は、管理会計上の概念で、売上高と費用の額がちょうど等しくなる売上高または販売数量を見つけることを目的にしたフレームワークです。通常、費用は、固定費と変動費の加算になるため、ある売上数量を超えるまでは、赤字になるという傾向があります。これで見ると、出版ビジネスの難しさが手に取るように分かります(図2)。復習が必要な人は、拙著『知的生産力が劇的に高まる最強フレームワーク100』のNo.60を要チェックください!

この図は、仮に初版が5000部で、2刷以降5000部ずつ発行する定価1000円の書籍を想定した売上ラインとコストラインの関係図です。当然ながら「売上ラインがコストラインよりも下に位置する場合は赤字」。そうしてみると、初版はほぼ赤字、重版がかからないと出版社としては利益がとれないことが見て取れます。

しかしながら、これも完売の場合。業界平均と言われる返本率で売上ラインを描くと、コストラインのずっと下に位置しています。つまり、平均的に赤字ということです。出版業界が構造不況といわれる所以です。

電子書籍は救世主になるのか?

では、電子書籍の登場は出版業界にとって救世主となるのでしょうか、それとも、悪魔になるのでしょうか? リアル書店と同様に、電子書籍も損益分岐点を探ってみましょう。

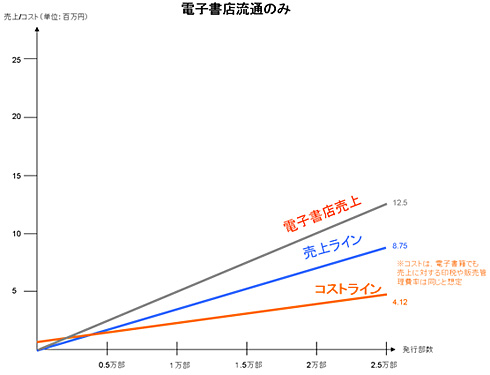

注意すべきは、電子書籍の場合も、Amazonなどに30%の手数料を払うため、出版社としては定価の70%が売上になるということ。リアル書店と違い、返本はなく、著者印税や印刷代などのリスクが抑えられることがメリットです。ただし、定価は紙の本に比べ最低でも半値くらいにする必要があるでしょう。これらを示したのが、図3です。

本を作る際、どうしても最低限の制作コストはかかるため、さすがに固定費はゼロにはなりません。ですが、リアル書店に比べると、5000部でも利益は生まれ、一旦損益分岐点を越えると、その後はずっと利益を確保できます。いろんな面でメリットが多そうです。

しかし、問題点も少なくありません。まず、価格が安くなった分、著者印税や販売管理費も非常に低予算の中で賄わなければいけません。1冊の本を完成させるためにかけられるコストはさらに小さくなってしまいます。

特に著者は、定価が安くなることで印税収入が減るため、印税率アップの交渉、もしくは出版社抜きでのセルフパブリッシングに動く可能性もあります(※セルフパブリッシングに必要なISBNコードは比較的かんたんに入手できます)。出版社にとって、売上の期待できる著者の確保は非常に重要な課題になるでしょう。

当然、出版社にとっては1冊あたりの売上が小さくなりますので、1人の編集者あたりの刊行点数も増やさないと、これまでのような売上が確保できなくなります。

読み手としては、本を購入する形態や価格にバリエーションができることで、飛躍的に利便性が高まります。これまでより、本を読む行為が増えるかもしれません。しかし、出版社にとっては“電子書籍の衝撃”を「機会」に変えるか、「脅威」にしてしまうのか、判断の難しいところです。

もちろん、iPhoneアプリのように、電子書籍を出版する多くの日曜作家が登場するでしょう。プロ、アマが混在する大量の電子書籍の中で、売上を伸ばすのもかなり工夫が必要になるでしょう。電子書籍の「書き手」にとっても、このビジネスモデルの大転換は、大きな機会と脅威をはらんでいます。

というわけでは、今回は出版ビジネスの損益分岐点分析に終始してしまいました。次回こそ(?)SWOT分析をやってみたいと思います。

関連キーワード

電子書籍 | 書籍 | 電子書籍リーダー | 出版 | iPad | 出版社 | Kindle | Amazon | お金 | フレームワーク | Apple | CEO | iTunes | SWOT分析 | ビジネスモデル | 取締役 | アイデア(発想) | 経営 | ソフトバンク | 量販店 | Webサービス | 達成 | バッテリー | 黒船 | ブロードバンド | 挑戦 | カリスマ | コンテンツプロバイダ | 電子新聞 | 電子化 | 目標 | iBooks | iBookstore | iPhone | IT企業 | 日本語対応 | ジェフ・ベゾス | Kindle Store | 廉価版 | 経営者 | マーケティング | 多機能 | プレゼンテーション | 先行販売 | プロデューサー | リクルート | 改革 | 佐々木俊尚 | ソニー | TechCrunch | Twitter | 活字

著者紹介 永田豊志(ながた・とよし)

知的生産研究家、新規事業プロデューサー。ショーケース・ティービー取締役COO。

リクルートで新規事業開発を担当し、グループ会社のメディアファクトリーでは漫画やアニメ関連のコンテンツビジネスを立ち上げる。その後、デジタル業界に興味を持ち、デスクトップパブリッシングやコンピュータグラフィックスの専門誌創刊や、CGキャラクターの版権管理ビジネスなどを構築。2005年より企業のeマーケティング改善事業に特化した新会社、ショーケース・ティービーを共同設立。現在は、取締役最高執行責任者として新しいWebサービスの開発や経営に携わっている。

近著に『知的生産力が劇的に高まる最強フレームワーク100』『革新的なアイデアがザクザク生まれる発想フレームワーク55』(いずれもソフトバンククリエイティブ刊)、『頭がよくなる「図解思考」の技術』(中経出版刊)がある。

連絡先: nagata@showcase-tv.com

Webサイト: www.showcase-tv.com

Twitterアカウント:@nagatameister

関連記事

- 筆者別記事一覧:永田豊志

iPad、日本発売は5月末に延期 米国で「予想をはるかに上回る需要」

iPad、日本発売は5月末に延期 米国で「予想をはるかに上回る需要」

AppleはiPadの米国外での発売を1カ月延期し、5月末に。米国での需要が予想以上で、供給能力に限界があるためという。 「iPad」の予約受け付けが終了

「iPad」の予約受け付けが終了

ソフトバンクショップや量販店、アップルストアなどで5月10日からスタートした「iPad」の先行予約が、5月12日に終了した。 Kindle初の日本語マンガはいかにして誕生したか――電子書籍出版秘話

Kindle初の日本語マンガはいかにして誕生したか――電子書籍出版秘話

AmazonのKindleやAppleのiPadなど、電子書籍に関する動きが活発になってきた。日本語のマンガでいち早く電子出版を試みた小沢高広氏に話を聞いた。 僕から出版社にお金を分配する未来――電子書籍出版秘話

僕から出版社にお金を分配する未来――電子書籍出版秘話

「僕にAmazonからお金が入って、僕の方から出版社にお金を払うという、ヘンなお金の動きが発生する可能性があります」というのは、Kindle Store初となる日本語マンガ「AOZORA Finder Rock(青空ファインダーロック)」を出した小沢高広氏。その真意とは。 出版システムを変える“電子書籍”の未来は

出版システムを変える“電子書籍”の未来は

活字電子化の取り組みが、今年はさらに進みそうな状況だ。電子書籍を読むことができる専用の電子書籍端末が米国で大ヒット。近く日本にも、本格的に上陸すると予測されているからだ。市場の拡大に備えるため、日本の主要な出版社が団結した一般社団法人も設立された。 事業の強みと弱みを抽出する――SWOT分析

事業の強みと弱みを抽出する――SWOT分析

「4文字英語で最強フレームワーク」第3回は、事業の評価や目標達成のための戦略を練るツール「SWOT分析」を紹介します。戦略フレームワークの定番を押さえましょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事ランキング

- 江崎グリコ、基幹システムの切り替え失敗によって出荷や業務が一時停止

- 生成AIは2025年には“オワコン”か? 投資の先細りを後押しする「ある問題」

- Microsoft DefenderとKaspersky EDRに“完全解決困難”な脆弱性 マルウェア検出機能を悪用

- 「Copilot for Securityを使ってみた」 セキュリティ担当者が感じた4つのメリットと課題

- 「欧州 AI法」がついに成立 罰金「50億円超」を回避するためのポイントは?

- 日本企業は従業員を“信頼しすぎ”? 情報漏えいのリスクと現状をProofpointが調査

- 「プロセスマイニング」が社内システムのポテンシャルを引き出す理由

- AWSリソースを保護するための5つのベストプラクティス CrowdStrikeが指南

- VMwareが「ESXi無償版」の提供を終了 移行先の有力候補は?

- トレンドマイクロが推奨する、長期休暇前にすべきセキュリティ対策

(図1)一般的な書籍出版の利益構造。完売しても10%の利益率は薄利な世界

(図1)一般的な書籍出版の利益構造。完売しても10%の利益率は薄利な世界

(図3)大量のiPhoneアプリが販売され、デバイスの利用価値は飛躍的に高まったが、パブリッシャーの多くはビジネスになっていない

(図3)大量のiPhoneアプリが販売され、デバイスの利用価値は飛躍的に高まったが、パブリッシャーの多くはビジネスになっていない